Le 23 octobre 2025, Synopia est heureux de présenter les résultats du nouveau sondage commandé auprès de l’Institut Bona Fidé pour Synopia & Mascaret.

Depuis décembre 2024, avec Mascaret, notre partenaire, face à la crise politique majeure que nous traversons et qui se traduit par une amplification des fractures et de la défiance, nous avons cherché à comprendre certains ressorts de ces tendances, et en particulier ceux liés au changement et ses multiples déclinaisons et impacts.

Les résultats de la première édition de cette enquête réalisée par Odoxa en décembre 2024 étaient déjà sans appel. Cette nouvelle édition, réalisée presque un an plus tard dans un climat politique encore plus instable, confirme et renforce les enseignements de l’an passé.

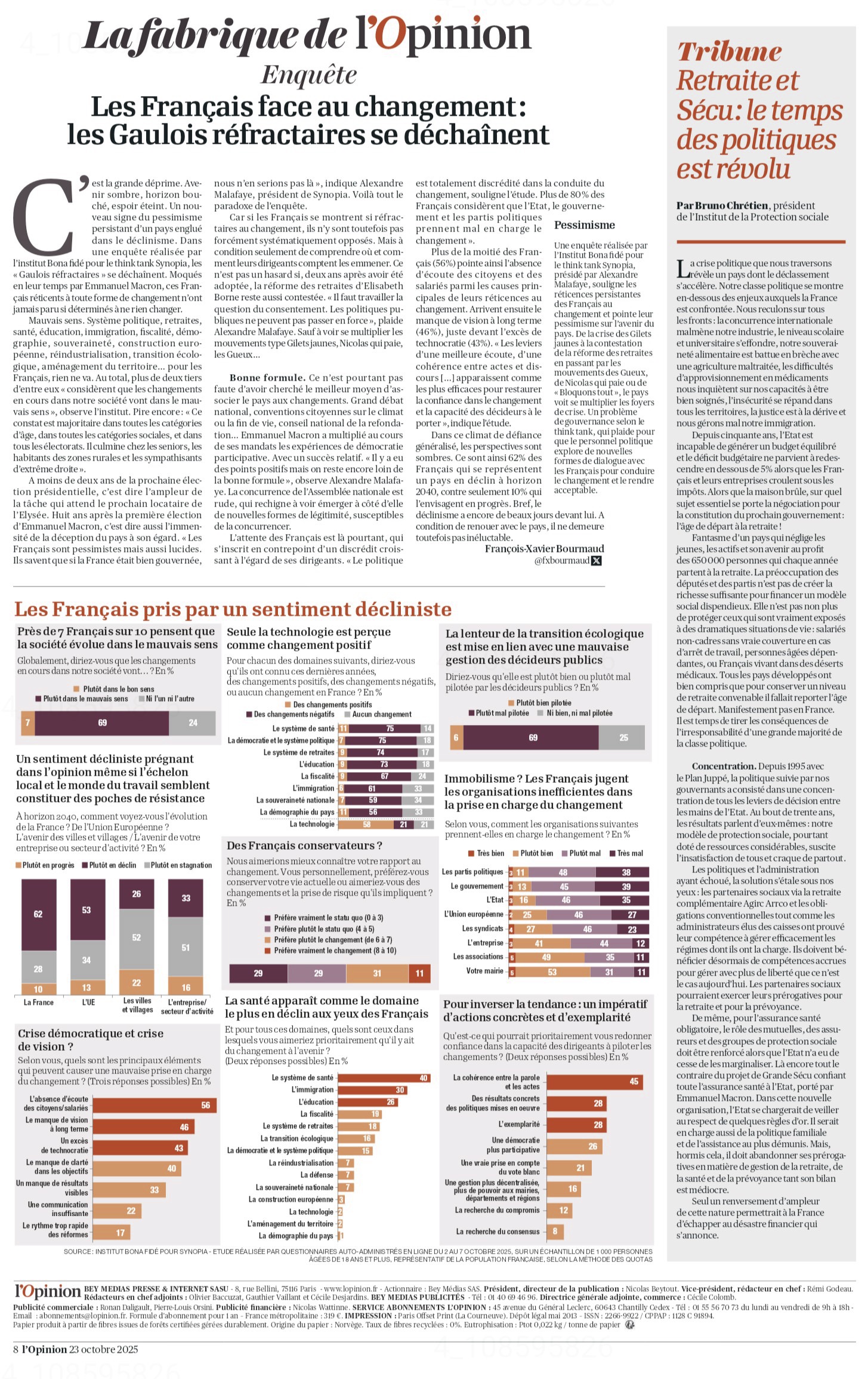

Le changement est perçu de manière négative par l’opinion, au niveau collectif comme au niveau individuel. Collectivement, les Français ont très majoritairement le sentiment de vivre dans une époque de régression et de dégradation, ce qui nourrit de fortes anticipations déclinistes pour le pays. Individuellement, une majorité dit « subir » le changement et ne pas en avoir la maîtrise. Dans la conduite du changement, le politique « national » apparaît complètement discrédité et seuls les acteurs locaux (maires et associations) conservent la confiance des Français. Ils émettent des souhaits clairs et affirmés pour une conduite du changement mieux maîtrisée et pilotée : de l’écoute, de la cohérence entre les paroles et les actes et une exemplarité sans failles des dirigeants !

- Diagnostic de régression et anticipations pessimistes

L’étude illustre et révèle une nouvelle fois la profondeur du pessimisme français. Les transitions et changements en cours sont très largement perçus de manière négative, générant des anticipations très pessimistes sur le futur du pays :

- Plus de deux tiers des Français (69 %) considèrent que les changements en cours dans notre société vont aujourd’hui « dans le mauvais sens », 7 % seulement estimant qu’ils vont dans le bon sens, et 24 % qu’ils ne vont « ni dans le bon, ni dans le mauvais sens ». Ce constat est majoritaire dans toutes les catégories d’âge, dans toutes les catégories sociales et dans tous les électorats. Il culmine chez les seniors (77 %), les habitants des zones rurales (78 %) et les sympathisants d’extrême-droite (83 %).

- Dans le détail, la quasi-totalité des transitions en cours sont perçues comme un changement négatif par les Français, avec un sentiment de régression particulièrement marqué dans quatre domaines : le système politique et la démocratie ; le système des retraites ; le système de santé ; l’éducation. Trois quarts des Français estiment que ces quatre secteurs ont connu ces dernières années des changements négatifs. Se lit évidemment derrière ces chiffres la crise du politique et des services publics. Une majorité absolue de Français considère également qu’au cours des dernières années, les domaines de l’immigration, de la fiscalité, de la démographie et de la souveraineté nationale ont connu des changements négatifs. Une majorité relative fait le même diagnostic pour la construction européenne, la réindustrialisation, la transition écologique, la défense et l’aménagement du territoire.

- Dans ce tableau sombre d’évolution de la société, un seul secteur se distingue : la technologie. 58 % des Français jugent que dans ce domaine les changements ont été positifs ces dernières années. Les jeunes (63 %), les diplômés du supérieur (61 %), les habitants des grandes métropoles (72 % pour par exemple 52 % des habitants en zone rurale) sont les plus convaincus de l’apport du changement technologique.

- Un focus sur la transition écologique révèle une opinion contrastée, et confirme l’idée d’un recul de la préoccupation environnementale face à la montée des attentes sociales et économiques. 39 % des Français jugent que la lutte contre le réchauffement climatique est une « urgence », 50 % qu’elle est « un sujet important parmi d’autres » et 11 % un « sujet exagéré ». Les clivages sont conséquents sur cette appréciation : 63 % des électeurs de gauche et 49 % des habitants de la région parisienne voient le sujet comme un urgence, pour seulement 24 % des électeurs de droite et d’extrême droite et 31 % des habitants des zones rurales. Si la perception de l’urgence climatique recule dans l’opinion, elle n’en demeure pas moins favorable à une transition écologique accélérée et plus efficace. 56 % la jugent ainsi aujourd’hui « trop lente » (19 % à l’inverse « trop brutale » et 25 % « au bon rythme) et 69 % mal pilotée par les décideurs publics.

- Cette représentation d’un pays en régression et en dégradation nourrit des anticipations déclinistes. 62 % imaginent à l’horizon 2040 une France plutôt en déclin, 28 % en stagnation et 10 % seulement en progrès. Les sympathisants du bloc central sont les seuls à ne pas anticiper majoritairement un pays en déclin, préférant imaginer un pays en…stagnation. 53 % des Français anticipent également un déclin en 2040 pour l’Union européenne. Les anticipations sont un peu moins « noires », mais sans pour autant être positives, lorsqu’on redescend au niveau local : 26 % des Français imaginent leur commune en déclin à l’horizon 2040, 52 % en stagnation et 22 % en progrès.

- La vision négative du changement au niveau « macro » se décline au niveau « micro ». Six Français sur dix déclarent ainsi que les changements en cours ont un impact « négatif » sur leur vie quotidienne. Les bas revenus, les retraités, et les habitants des zones rurales sont les plus nombreux à ressentir cet impact négatif. Et 55 % ont le sentiment de « subir » le changement, 17 % ayant plutôt l’impression de l’accompagner et 7 % de l’initier, 21 % ne se prononçant pas. Les retraités, les habitants des zones rurales et les électeurs d’extrême droite sont les catégories où le sentiment de ne pas avoir de maîtrise du changement est la plus forte.

- Peur du changement… ou volonté de conservation d’une vie quotidienne finalement pas si insatisfaisante ? En tout cas, les Français se montrent plutôt conservateurs dans leur rapport au changement individuel. En ce qui concerne leur vie en effet, 58 % disent plutôt privilégier le statu quo, 42 % disant souhaiter à l’inverse plus de changement. L’âge, la position sociale et le revenu structurent nettement le rapport au changement, les jeunes, les ouvriers, les bas revenus y étant plus disposés que les seniors, les cadres et les hauts revenus.

2. Les attentes des Français : du progrès et une meilleure conduite du changement

Le constat des Français sur la conduite du changement est extrêmement sévère pour le politique. En conséquence, l’opinion exprime des attentes claires, tant sur la nature des changements que sur leur conduite. Les Français attendent de manière logique prioritairement une amélioration dans les domaines où ils font le diagnostic des plus fortes dégradations. Et les leviers d’une meilleure écoute, d’une cohérence entre actes et discours et d’une exemplarité des dirigeants leurs apparaissent comme les plus efficaces pour restaurer la confiance dans le changement et la capacité des décideurs à le porter :

- Le politique est totalement discrédité dans la conduite du changement. Plus de 80 % des Français considèrent que l’État, le gouvernement et les partis politiques prennent mal en charge le changement. Le constat est quasi aussi négatif pour l’Union européenne (73 %) et les syndicats (69 %). Le constat reste également négatif, mais dans une moindre ampleur, pour les entreprises (56 %). Seuls les acteurs locaux suscitent la confiance dans la conduite du changement : respectivement 58 % et 54 % des Français jugent que leur maire et les associations prennent bien en charge le changement.

- Si le changement est mal conduit, c’est aujourd’hui pour les Français principalement en raison d’une crise démocratique et d’une crise de vision. Interrogés sur les raisons de la mauvaise prise du changement, les Français citent ainsi en premier l’absence d’écoute des citoyens et salariés (56 %), devant le manque de vision à long terme (46 %) et l’excès de technocratie (43 %). Le rythme des réformes (17 %) ou la communication (22 %) sont jugés comme des enjeux bien plus secondaires. Pour inverser la tendance, les Français privilégient un double impératif d’actions concrètes et d’exemplarité. La cohérence entre la parole et les actes (45 %) arrivent en tête des leviers jugés les plus efficaces pour restaurer la confiance dans les dirigeants, devant des résultats concrets dans les politiques mises en œuvre (28 %) et l’exemplarité des dirigeants (28 %).

- Restaurer la confiance passera également par retrouver un sens positif du, et au, changement. De manière logique les attentes de progrès des Français se structurent sur les thèmes où la dégradation est aujourd’hui ressentie comme la plus importante. Interrogés sur les domaines dans lesquels ils aimeraient que « ça change », les Français citent en tête le système de santé (40%), devant l’immigration (30%), l’éducation (26%), la fiscalité (19%) et le système de retraites (18%).