Moins d’un mois après l’investiture de Donald Trump, 47° Président des États-Unis, les négociations sur le sort de l’Ukraine entre ce dernier et Vladimir Poutine sont annoncées.

En s’en prenant à l’Ukraine, Vladimir Poutine, n’a-t-il pas voulu attaquer les États-Unis pour les contraindre à négocier avec lui ? Peut-il s’agir du véritable but de guerre de Vladimir Poutine ? Ces questions méritent d’être posées.

La guerre entre l’Ukraine et la Russie entre bientôt dans sa troisième année. Officiellement, Moscou a justifié son intervention par des motifs tels que la lutte contre la corruption et la soi-disant « nazification » du régime de Kiev. Toutefois, ces arguments masquent des motivations plus profondes et complexes. L’un des aspects les plus intrigants de cette guerre est la possibilité qu’elle ne soit pas seulement un conflit russo-ukrainien, mais une tentative de Vladimir Poutine de forcer une négociation directe avec les États-Unis.

Une revanche historique contre l’effondrement de l’URSS ?

Vladimir Poutine a toujours exprimé son amertume face à la chute de l’Union soviétique, qu’il a qualifiée de « plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle ». Depuis son arrivée au pouvoir, il n’a cessé de travailler à restaurer la puissance russe sur la scène internationale. Or, l’effondrement de l’URSS a été en grande partie orchestré par les États-Unis et leurs alliés occidentaux, qui ont profité de la faiblesse économique et politique du bloc soviétique pour accélérer sa désintégration.

Depuis 2012, Washington a multiplié les sanctions contre la Russie, notamment avec le Magnitsky Act, qui vise des responsables russes impliqués dans des violations des droits de l’homme. Cette politique de sanctions s’est amplifiée après l’annexion de la Crimée en 2014 et a contribué à isoler Moscou économiquement et diplomatiquement. Dans le même temps, les États-Unis ont mobilisé leurs alliés européens contre la Russie, renforçant leur présence militaire en Europe de l’Est et soutenant activement l’Ukraine.

Un traitement asymétrique des puissances

L’un des arguments avancés par Moscou pour dénoncer l’attitude occidentale repose sur l’existence d’un « double standard » en matière de relations internationales. Alors que la Russie subit des sanctions économiques et diplomatiques qui se sont lourdement accentuées depuis son intervention en Ukraine, d’autres puissances, telles que la Chine ou l’Arabie Saoudite, échappent à des mesures similaires en dépit de leurs atteintes répétées, et parfois massives, aux droits de l’homme. Cette inégalité de traitement alimente le ressentiment du Kremlin et renforce l’idée que l’Occident cherche avant tout à affaiblir la Russie plutôt qu’à défendre des principes universels.

Une humiliation répétée sur la scène internationale

Au-delà des sanctions, la Russie a également subi plusieurs humiliations publiques de la part des dirigeants occidentaux. En juin 2013, lors d’une conférence de presse, Barack Obama qualifiait la Russie de « puissance régionale », minimisant ainsi son rôle sur la scène internationale. Quelques mois plus tard, en septembre 2013, il annulait une rencontre prévue avec Vladimir Poutine, un geste perçu comme un affront diplomatique.

Cette posture américaine s’inscrit dans une stratégie de refoulement de la Russie, visible à travers l’expansion de l’OTAN et de l’Union européenne jusqu’aux frontières russes. Depuis les années 2000, Moscou voit avec inquiétude l’élargissement des institutions occidentales en Europe de l’Est, perçu comme une menace directe à sa sécurité nationale.

Les erreurs stratégiques de la Russie

Si la Russie espérait une victoire rapide en Ukraine, la réalité du terrain s’est révélée bien différente. L’armée russe a rencontré une résistance farouche de la part des forces ukrainiennes, soutenues par des livraisons d’armes et un appui logistique occidental. L’absence d’une stratégie militaire claire et les erreurs de commandement ont conduit à des pertes humaines considérables et à une guerre qui s’est enlisée bien au-delà des prévisions initiales du Kremlin.

En outre, les sanctions économiques imposées par l’Occident ont fragilisé l’économie russe, restreignant son accès aux technologies et aux marchés mondiaux. Sur le plan diplomatique, la Russie s’est retrouvée de plus en plus isolée, ne pouvant compter que sur un soutien limité de certains pays comme la Chine, l’Iran ou la Corée du Nord. Cette situation affaiblit progressivement la position de Moscou et réduit ses marges de manœuvre dans les négociations internationales.

Une attaque contre l’Ukraine pour négocier avec Washington ?

Dans ce contexte, l’invasion de l’Ukraine pourrait être interprétée comme une tentative de la Russie d’attaquer indirectement les États-Unis. En provoquant un conflit de grande ampleur, Moscou cherche à forcer Washington à s’asseoir à la table des négociations et à discuter de sujets fondamentaux pour la Russie :

- La levée des sanctions économiques et diplomatiques

- La reconnaissance du statut de grande puissance de la Russie

- Une reconfiguration de la sécurité internationale, incluant des garanties contre l’expansion de l’OTAN

- Un traitement plus équilibré par rapport à la Chine et aux autres puissances autoritaires

Le refus américain de jouer le jeu de la négociation

Cependant, sous la présidence de Joe Biden, les États-Unis ont refusé d’entrer dans une dynamique de négociation avec Moscou. Accepter de négocier aurait implicitement confirmé que la guerre en Ukraine était en réalité un affrontement indirect entre la Russie et les États-Unis. Washington a ainsi opté pour une stratégie de soutien militaire et économique à l’Ukraine tout en maintenant des sanctions sévères contre la Russie. Ce refus de dialogue diplomatique s’inscrit dans une volonté de ne pas légitimer les revendications russes et d’affaiblir durablement Moscou par un conflit d’usure.

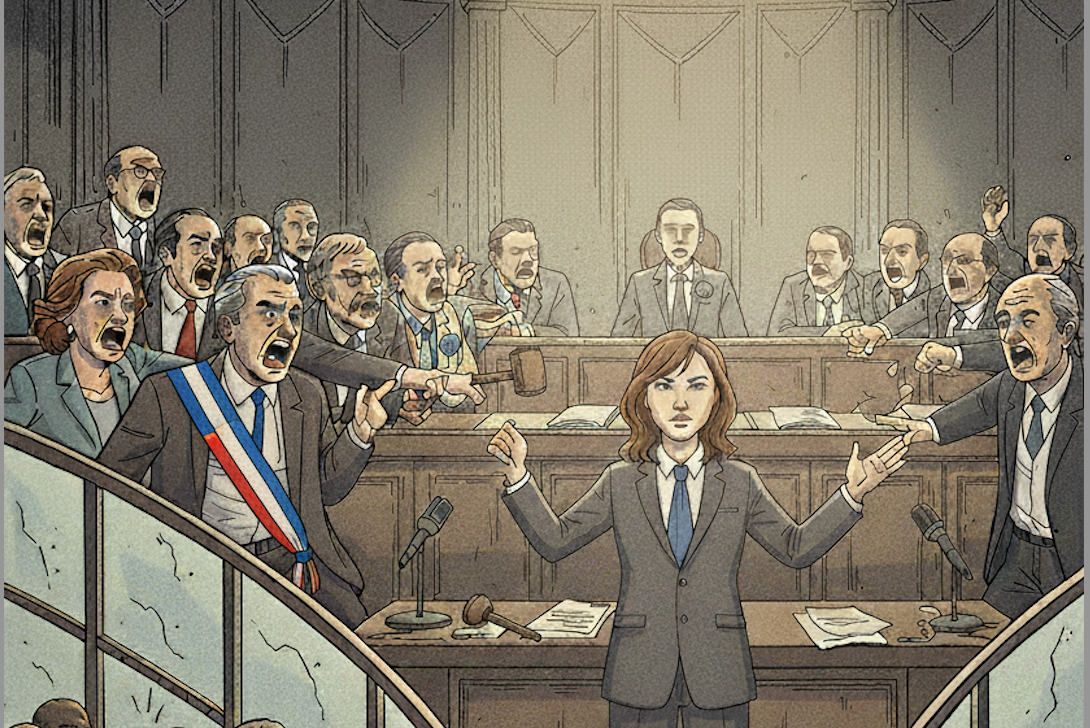

La posture morale des Européens

Face à cette guerre, les Européens ont adopté une posture rigide, bien que cohérente avec leur histoire, fondée sur le droit international mais aussi sur des principes moraux et éthiques : la défense des droits de l’homme et le respect des frontières bien sur, mais aussi la dénonciation de la Russie comme une menace pour l’Europe et le refus catégorique de négocier avec un « dictateur » comme Poutine. Cette position peut être de nature à empêcher toute réflexion stratégique à long terme et risque de prolonger indéfiniment le conflit, au détriment des intérêts européens eux-mêmes.

Donald Trump, le game changer !

Donald Trump, 47e président des États-Unis, revenu au pouvoir depuis le 20 janvier 2025, change la donne. Il vient d’annoncer que des négociations directes auront lieu en direct avec Vladimir Poutine dans les prochains jours. Ce revirement stratégique pourrait profondément modifier le cours du conflit en Ukraine et redéfinir les relations entre Washington et Moscou.

Trump reconnaît peut-être ainsi la responsabilité américaine dans cet « engrenage » de rivalités dont, hélas, Vladimir Poutine s’est servi, au mépris de toutes les tragédies qui en découleraient, pour déclencher cette guerre. Mais in fine, il reste et restera seul responsable cette guerre devant l’Histoire.

Par ailleurs, le premier mandat de Donald Trump a montré qu’il était pragmatique, plus favorable aux affaires et au commerce qu’aux opérations militaires, adepte des négociations et des rapports de force (ne pas oublier son livre The Art of the Deal publié en 1987). Ce tempérament le pousse peut-être à s’affranchir des postures diplomatiques et à privilégier la résolution des conflits, quitte à céder sur des principes et des valeurs morales sur lesquels l’Occident base souvent ses rapports géopolitiques avec le reste du monde, en particulier avec les pays du « Sud global ».

Reste à voir comment les autres puissances, notamment l’Europe et la Chine, sans oublier l’Ukraine et les Ukrainiens bien sûr, réagiront face à cette évolution et si ce changement de cap pourra réellement conduire à une stabilisation du conflit ou si, au contraire, il ouvrira une nouvelle ère d’incertitude et de recompositions géopolitiques.

Dans tous les cas, quelle que soit l’issue de cette négociation entre Donald Trump et Vladimir Poutine, l’ordre mondial, tel qu’il est né après la Seconde Guerre mondiale, poursuit son inexorable déconstruction et ce n’est une bonne nouvelle pour personne.

Alexandre Malafaye

Président de Synopia